2025.06.01 Sun.

2週間くらい前から右足の甲の外側あたりが痛い。特に思い当たる原因はないが痛みが取れないので、念のため医者にも行ってみたが原因がわからず。日々のルーティーンである散歩もお休みして様子を見ていたが、一向に治る気配がなくヤキモキしていた。

水曜、出勤前に仲良しのご近所さん宅へ向かう。PCの操作でわからないところがあるので教えてほしいと頼まれていたのだ。話を聞いてみると、JPGかPNGで画像を入稿する必要があるが、HEICからどうやって変換したらいいのかわからなくて昨日1日中詰まっていたとのこと。世の中には便利なオンラインツールがたくさんあるので、それを使ってあっさり解決。出勤までの時間、ハーブティーを飲みながら楽しくお茶をした。

ご近所さんはセラピストでもあるので足の不調について相談してみると、わたしは歩く時に足の外側に重心を置いてしまっているので、土踏まずを意識して内側に力を入れて歩いてみるといいよとアドバイスをもらった。その後実践してみているが、痛みがひいてきているように思う。

土曜、朝起きて鏡を見たらめちゃくちゃ肌の調子が良かったが原因はわからない。富士山北麓で行われる富士ヒルクライムという大会(土曜は出走受付、日曜に大会が行われる)で、キッチンカーのお手伝いをする予定なので用意して富士吉田へ向かう。富士ヒルは国内有数の規模のヒルクライムレースで、出走数は8,000人に上る。五合目は雪が降っているとの情報もあるが、そんな中自転車に乗って坂を駆け上がるというのだから本当にすごい。普段1日中家にこもって仕事をしているので、キッチンカーに立ってたくさんの人を相手に接客をするというのはかなり非日常な感じがする。

日曜、昨日の疲れで節々が筋肉痛。掃除洗濯買い出しなどを済ませてゴロゴロしていたら、富士ヒル参加&MCという大役を終えた連れ合いが帰ってきた。1週間ぶりくらいの帰宅なので、コーヒーを飲みながら最近の近況を話し合う。

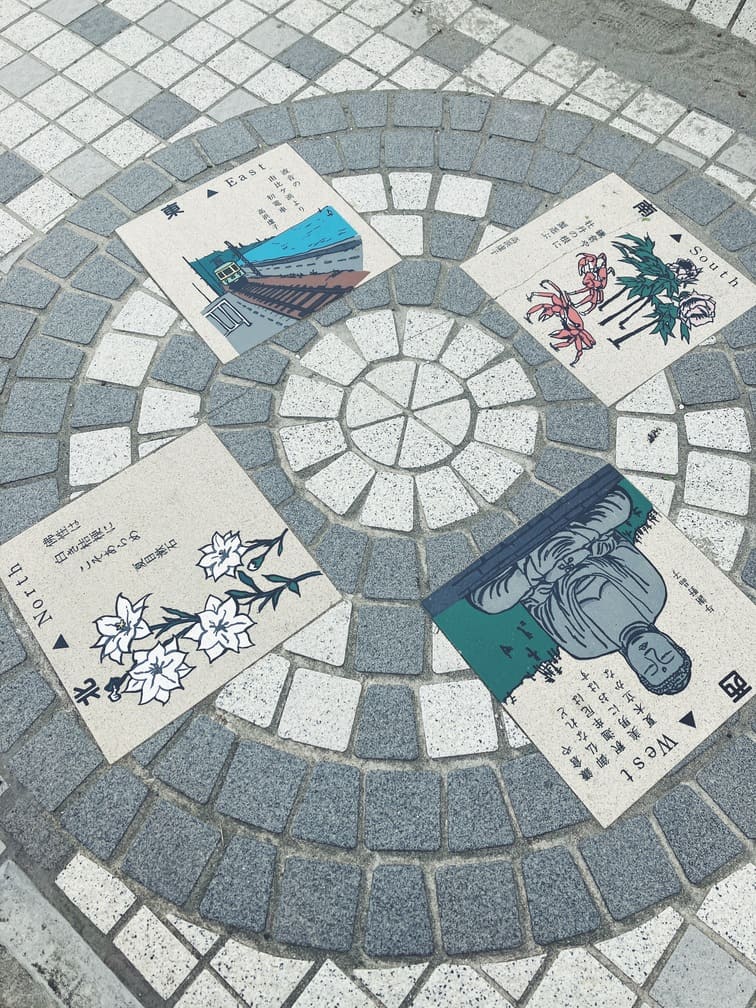

夕方、足の痛みがマシになってきたので久しぶりに散歩をしていると、近所にずっと張り出されていた「猫を探しています」というチラシの見出しが「ありがとうございました」となっていることに気づいた。飼い主から困った様子で「こんな猫を見かけませんでしたか…?」と声をかけられたこともあって、散歩の途中、なんとなくいつもよりキョロキョロしながら歩いてみたりはしたが見かけたことはなかった。

「見つかったんだ、良かった!」と思って近づくと、「愛猫ニャーちゃんは天に召されました。親身になってご心配いただいた皆様に心より感謝申し上げます。」と記されていた。ニャーちゃんがどんな形で見つかったのか、はたまた見つからなかったのかはわからないが、ずっと探されていたご家族がどうか心安らかに過ごせますように。ニャーちゃんの御冥福をお祈りします。